症状

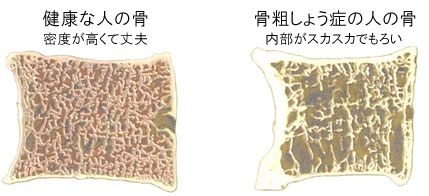

骨粗しょう症

骨粗しょう症とは、骨がスカスカになり、徐々にもろくなって骨折を起こしやすくなる病気です。

加齢、生活習慣(運動不足、食生活、喫煙など)、また女性の場合には、閉経後のホルモンバランスの変化などが原因としてあげられます。

骨がスカスカになると、背中や腰の痛み、背骨が曲がる、身長が縮むといった症状が現れはじめます。さらに症状が進行すると、骨密度の低下によって骨折を起こしやすくなります。

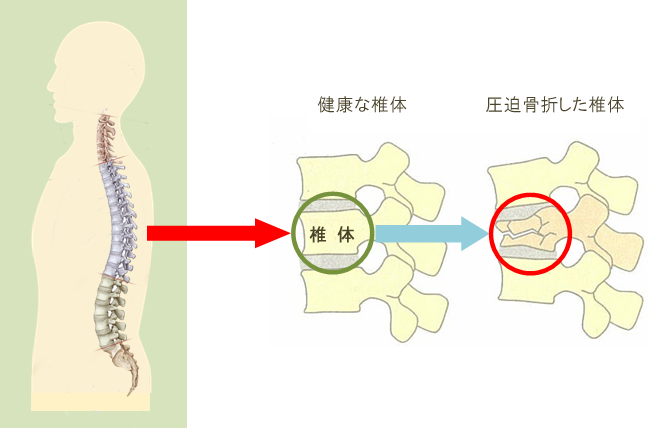

脊椎圧迫骨折

脊椎圧迫骨折とは、背骨が押しつぶされるように変形してしまう骨折です。

人間の背骨は、24個のちいさな骨(椎体)で構成されており、体の重みをバランスよく支えています。骨粗しょう症が進行すると、骨密度が低下し、骨の内部がスカスカでもろくなってしまうため、尻もちをつくことはもちろん、くしゃみをしたり、不用意に重いものを持ち上げたりといった、小さなことがきっかけで椎体がつぶれてしまうことがあります。骨密度の低下がさらに進行すると、次の骨折が発生しやすくなります。

治療方法

骨粗しょう症による圧迫骨折の場合、ギプスや装具などを用いて身体を固定し、お辞儀をする動作などをしばらく行うことができません。また、痛みが強い場合、鎮痛剤などの内服による治療も行います。

一方で、骨折部の不安定性が強かった場合等、圧迫骨折の状態によっては手術が必要になることがあります。治療方法につきましては、医師までおたずねください。

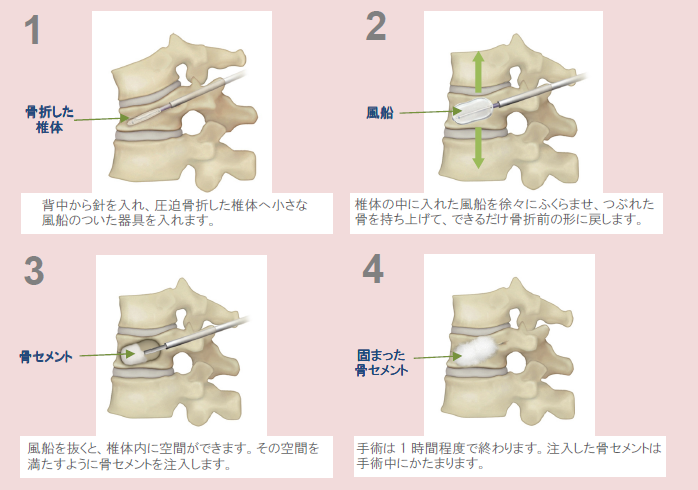

経皮的バルーン椎体形成術:バルーン・カイフォプラスティー(BKP)

バルーン・カイフォプラスティー(BKP)は、1990年代にアメリカで開発された脊椎圧迫骨折に対するです。

世界で80万件以上の症例経験があり、日本国内では、国内臨床治験を行い、その安全性と有効性が確認され、2010年2月に厚生労働省の承認を得ました。また、2011年1月より保険適応が認められています。BKPは、脊椎圧迫骨折によってつぶれてしまった椎体を、バルーン(風船)状の手術器具や医療用の骨セメントを使用し、骨折前の形に近づけて痛みをやわらげます。

短時間(手術時間のみでは20分程度)で、早期に痛みの軽減が行え、生活の質(QOL)の向上も期待できる新しい治療法になります。

BKPの手術方法

全身麻酔をして行います。ベッドにうつぶせに寝た状態で、背中を2ヶ所(1cm程度)切開し、手術にはレントゲンの透視装置を使用します。

最大のメリットは、手術の傷が1cm程度と小さく、また手術時間が20分程度で終了することです。

手術後の痛みが少なく、筋肉へのダメージを最小限にとどめるため、早期退院、早期社会復帰が可能となります。

BKPは、専門のトレーニングを受けた医師が手術を行いますが、ほかの手術と同様、患者さんの状態により、手術を受けることによる合併症や骨セメントを使用することにより発生するリスクなどがあります。くわしくは医師までご相談ください。